Странствующий иконостас

Данная статья была в сокращении опубликована в ноябрьском номере газеты "Православная Литва".

Одним из центральных экскурсионных объектов Клайпеды является музей Клайпедского замка. Но мало кто знает, что именно на его территории находился первый православный храм города. Храм, конечно, не сохранился, как, впрочем, и сам замок, но до наших дней практически в полной сохранности дошел иконостас из этого храма.

История этого храма и, в особенности, его уникального иконостаса чрезвычайно интересная. Начало этой истории отсылает нас к событиям Семилетней войны.

Во второй половине XVIII века в ходе Семилетней войны Восточная Пруссия на некоторое время вошла в состав Российской империи. Первым городом, который взяли русские войска, был Мемель (ныне Клайпеда). Генерал Виллим Фермор, руководивший осадой крепости, без особых потерь овладел ею 5 июля 1757 года. А в январе следующего года русские, пройдя по льду Куршского залива, почти не встречая сопротивления, захватили Кенигсберг. Императрица Елизавета Петровна своим указом присоединяет земли Восточной Пруссии к Российской империи, и местное население присягает на верность российской короне.

Губернатором новой русской провинции был назначен Фермор, но поскольку он должен был отбыть к местам боевых действий, по-прежнему оставаясь главнокомандующим русской армией, то последовало распоряжение прислать ему на смену из Петербурга барона Н. А. Корфа. Проделав путь через Ригу и Мемель, Корф прибыл в Кенигсберг 11 июля. Практически сразу же по прибытии он выдвинул инициативу о создании православных храмов в трех стратегически важных городах на присоединенной территории. Уже в августе того же года Корф обратился к императрице с прошением «отправить в Кенигсберг, Пиллау и Мемель по одной церкви с надлежащей церковной утварью». Правда, до выхода соответствующего указа Елизаветы Петровны пройдет более полугода. Повеление императрицы Святейшему Синоду о том, чтобы «...в Кенигсберге, Пиллау и Мемеле подготовить удобные домы, или тамошние публичные кирхи» последовало только в апреле 1759 года.

И вот после этого дело по созданию православных храмов в Восточной Пруссии, пошло очень быстро. Прежде всего, необходимо было изготовить иконостасы для будущих церквей. В газетах от Московского университета был объявлен «торг на живописную работу». Выполнить общий проект иконостасов было поручено яркому выразителю стиля московского барокко зодчему Дмитрию Ухтомскому, в то время бывшему главным архитектором Москвы. Для написания икон привлекли группу иконописцев, чьи фамилии также известны из архивных источников.

Этот заказ расценивался как государственно важный и постоянно находился под пристальным контролем властей. Было строжайше указано, что работы необходимо выполнить в четырехмесячный срок: «к 1 марта 1760 года под штрафом за промедление одной трети подрядной цены». Кроме того, как сказано в одном из документов: «военная команда из обер и унтер-офицеров поставлена в качестве караула в домах живописцев, с повелением следить за наисправнийшим написанием ими св. Икон и прочих украшений. Для смотрения за правильностью письма приставить к ним известного конторе своим художеством иконописца Василия Василевского. Ему и офицерам велено два раза в неделю рапортовать о ходе работ живописцев».

Мастера в сроки уложились и 14 марта 1760 года «иконостасы в девяти больших ящиках под конвоем девяти солдат на 24-х ямских подводах доставлены были (в Петербург) в Синод…».

И все-таки при такой срочности дела, иконостасы по какой-то причине задержались в столице до июня. Наконец, 5 июня 1760 года на датском корабле «Фрауона» иконостасы вместе с церковной утварью и ризницей прибыли в Кенигсберг.

В Кенигсберге храм Воскресения Христова был открыт в сентябре 1760 года, той же осенью учреждена церковь Преображения Господня в Мемеле, немного позже – в декабре 1760 года в Пиллау (современный Балтийск Калининградской области) была освящена церковь Сошествия Святого Духа.

В Кенигсберге из шести предложенных зданий для устройства церкви выбрали старинную Штайндаммскую кирху. В Пиллау храм оборудовали в надстроенном помещении у входа в крепость. А в Мемеле выбор пал на крепостную кирху.

Кирха, в которой оборудовали Преображенский храм, находилась в северной крепостной стене рядом с большой угловой башней, занимала объем двух этажей и соединялась двумя боковыми лестницами с пространством второго этажа крепости. Несмотря на то, что это помещение было достаточно просторным и имело хорошую акустику, ряд неблагоприятных условий вынудил настоятеля храма Михаила Иванова добиваться перевода церкви в другое здание. Начавшиеся осенние дожди выявили сильную течь в кровле церкви: дождевая вода текла прямо на жертвенник. Кроме того, в непосредственной близости от храма находилась «пороховая казна», что создавало пожароопасную обстановку. Наконец, доступ в крепость, а значит, и в храм требовал особого разрешения от коменданта. Не найдя поддержки у местной власти, настойчивый отец Михаил написал донесение Святейшему Синоду. В своем письме он не только подробно описал все перечисленные неудобства, но также пожаловался на притеснения со стороны архимандрита, который удерживал в Кенигсберге второго священника и дьякона, направленных в Мемель, и, кроме того, запрещал крестить и венчать местных жителей.

По распоряжению Синода тщательным рассмотрением этого вопроса занялся присланный незадолго до того в Кенигсберг «для некоторого секретного следствия» архимандрит Тихон (Якубовский). В результате долгих разбирательств мемельский храм все-таки был перенесен в дом ратуши, который предварительно отремонтировали и специально обустроили. Освящение нового помещения Преображенского храма состоялось 1 августа 1761 года. Но и здесь иконостасу не суждено было простоять больше года...

В начале января 1762 года умирает Елизавета Петровна. Воцарившийся на российский престол Петр III, который, как известно, был поклонником прусского короля, заключает с военным противником союзный договор. Хотя Екатерина II и расторгла этот договор после скорого свержения Петра III с престола, она все же отказывается от завоеванных территорий. 8 июля публикуется прокламация, освобождающая население присоединенных земель от присяги на верность России. В августе начался вывод войск из Восточной Пруссии.

Осенью 1762 года всё оборудование храмов в Кенигсберге, Пиллау и Мемеле было вывезено морем Санкт-Петербург и вскоре помещено на хранение в Петропавловский собор.

Через какое-то время иконостасы один за другим стали находить себе применение по своему прямому назначению. Совсем скоро (в 1764 г.) в Петербурге началось строительство здания Академии художеств, и в ее проекте была заложена домовая церковь. Сюда и привезли иконостас, прежде находившийся в Пиллау. Вся утварь из Кенигсбергского храма (в том числе иконостас) были переданы в Александро-Невскую лавру. Но впоследствии оба эти иконостаса, вероятно в революционные годы, бесследно исчезли.

А Мемельскому иконостасу предстояли долгие скитания. В 1767 году о нем вспомнили, когда возникла необходимость в обновлении обветшавшего оборудования православной церкви в Стокгольме. В сентябре того же года иконостас пересек Балтийское море на шведском корабле "Эммануэль", вместе с ним в шведскую столицу были доставлены престол, ризница, церковная утварь и богослужебные книги. Правда, корабль попал в сильный шторм и разбился в шхерах, но церковное имущество не повредилось. Работы по устроению новой церкви в Стокгольме завершились летом 1768 года, и храм был освящён во имя Преображения Господня: сам иконостас и дал название храму, ведь местной иконой в нем была икона «Преображения».

Покровский храм сохранился до наших дней, но за прошедшие годы ему пришлось еще шесть раз менять адреса в Стокгольме, вместе с храмом с места на место переезжал и наш иконостас… Каждый раз это были арендуемые помещения. Здания ветшали, иногда арендаторы повышали плату, поэтому приблизительно раз в десять лет храму приходилось подыскивать новое пристанище. Наконец, в 1892 году русская миссия в Стокгольме построила доходный дом, в котором был запроектирован зал на третьем этаже для церкви. Помещение храма стало намного просторней, и прежний иконостас уже не подходил для него по своим размерам. В результате был установлен новый иконостас, специально изготовленный в Петербурге.

А Мемельский иконостас нашел себе новое пристанище уже в Германии – вскоре он пригодился в Гамбурге, в Свято-Николаевском храме, который был освящен в 1902 году. Это была небольшая церковь, расположенная в помещении доходного дома. Когда начались хлопоты по организации внутреннего убранства храма, о Мемельском иконостасе вспомнил Сергей Васильевич Арсеньев, видный русский дипломат, бывший в те годы генеральным консулом в Стокгольме. По предложению Арсеньева Мемельский иконостас перевезли в Гамбург, и там он прекрасно вписался в помещение нового храма.

После постройки в 1965 году в Гамбурге Свято-Прокопиевского собора, богослужения в домовом храме стали проводиться все реже и реже. Содержание этого помещения, сильно обветшавшего со временем, для владельца – Свято-Князь-Владимирского братства – стало серьезным бременем. С закрытием храма перед членами братства встал еще один сложный вопрос: как быть с Мемельским иконостасом. Он мог быть передан в один из немецких музеев – ведь иконостас представляет собой большую историческую и культурную ценность. Но все-таки это были освященные иконы, перед которыми молилось не одно поколение православных верующих. Много лет выполняя свою миссию в зарубежных православных храмах, этот иконостас заслуживал лучшей участи. Поэтому было желание найти ему место в каком-нибудь храме.

Сначала (в марте 1995 г.) иконостас перенесли на хранение в Российское посольство в Бонне, а через год его перевезли в Калининград. Некоторое время иконостас, разобранный на отдельные части, хранился в ящиках в Калининградском Кресто-Воздвиженском соборе. Реставрация памятника началась в 2001 году, она была произведена в Москве мастерами отдела научной реставрации станковой масляной живописи XVIII – нач. XX века при Третьяковской галерее. В июне 2005 года отреставрированный иконостас был возвращен в Калининград для установки в храме Нерукотворного Спаса – нижнем приделе тогда еще строящегося кафедрального собора Христа Спасителя.

Храм Нерукотворного Спаса был освящен 27 сентября 2007 года как храм-памятник русским воинам, погибшим на территории Восточной Пруссии во время Семилетней войны и во всех последующих войнах. Так закончились долгие скитания Мемельского иконостаса.

Маргарита Артамонова

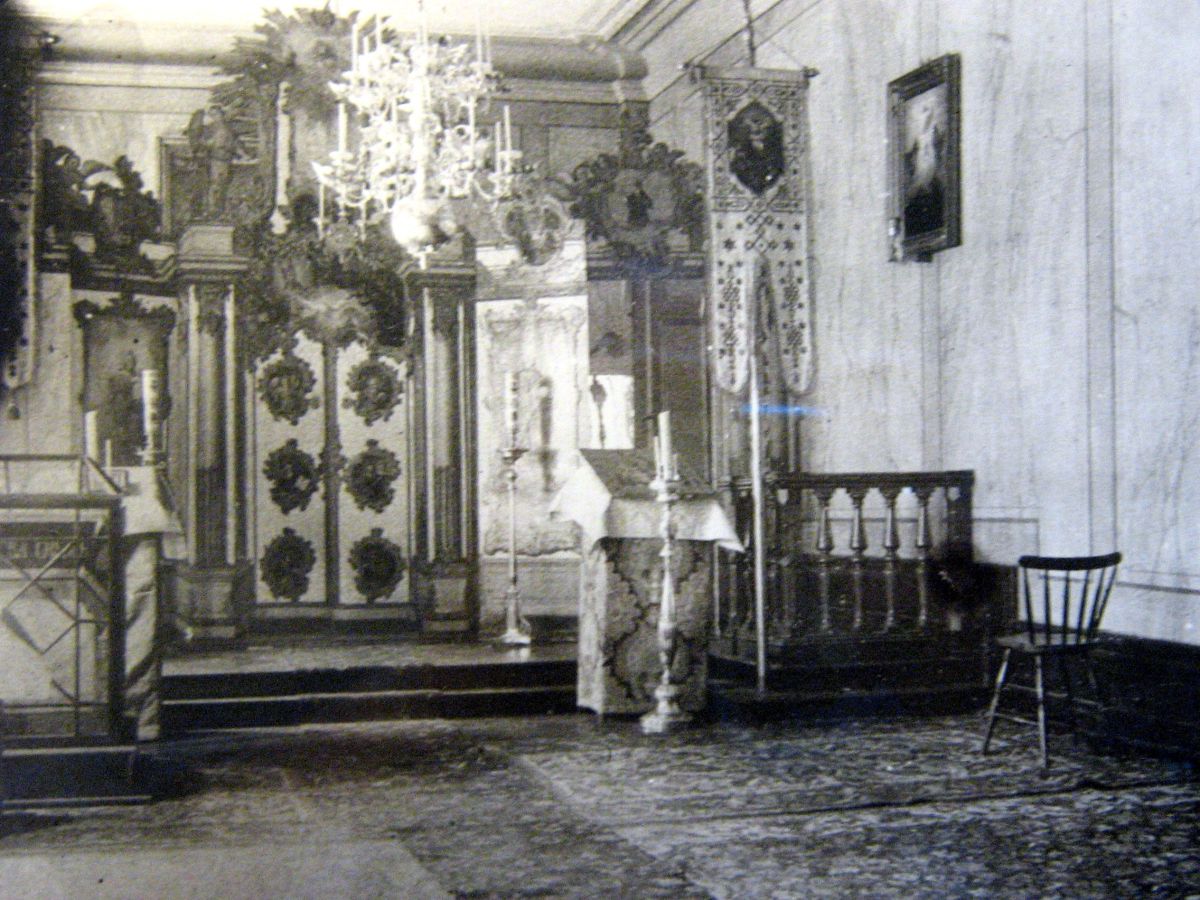

На снимках:

1. Проект реконструкции Мемельского замка

2. Мемельский иконостас. Реконструкция протоиерея Владимира Артамонова

3. Образ Богородицы из Мемельского иконостаса

4. Мемельский иконостас в Преображенском храме г. Стокгольма

5-6. Мемельский иконостас в нижнем приделе храма Христа Спасителя г. Калининграда