Епископ Амвросий: О выборе монашеского пути

(Данная статья была опубликована в газете "Православная Литва" №2, сентябрь, 2022 г.)

Епископ Тракайский АМВРОСИЙ

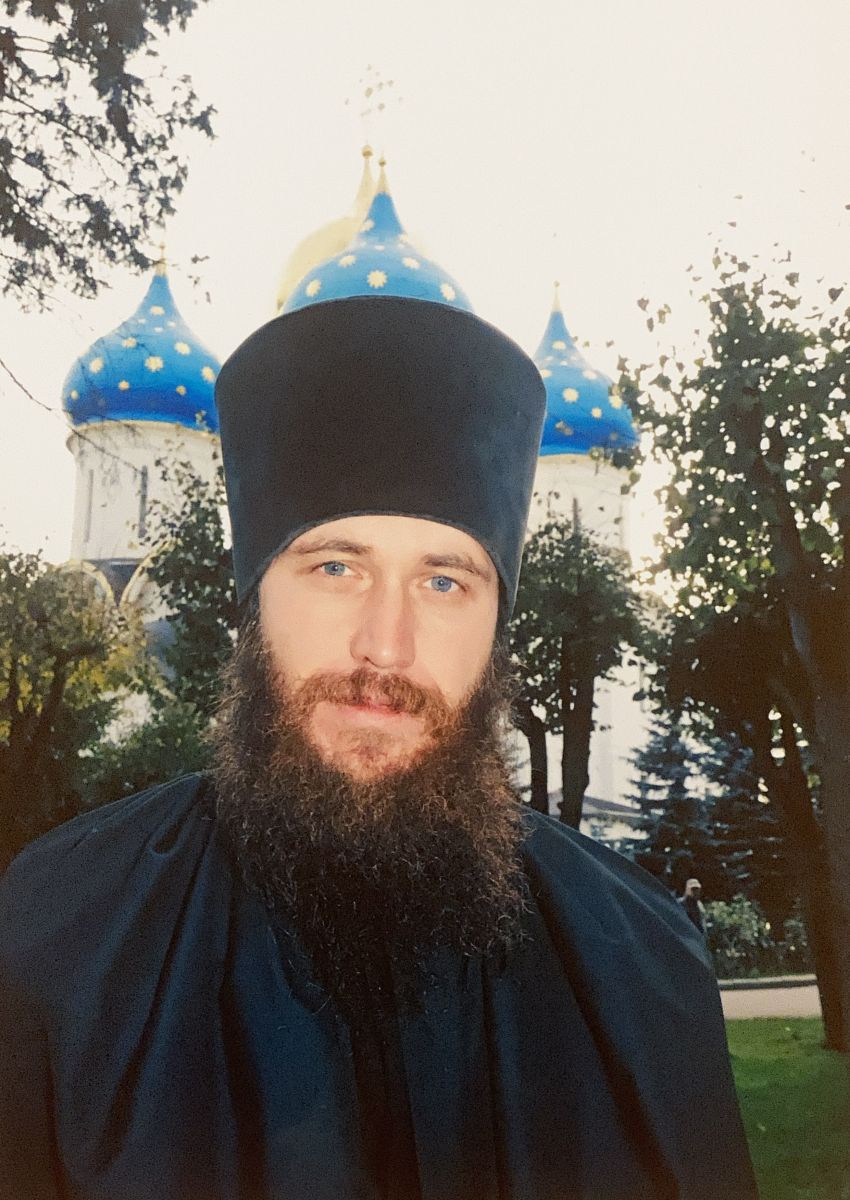

О монашеской ответственности за принятое решение стать монахом делится своими мыслями епископ Тракайский Амвросий. Родившись в Белоруссии, он вырос в Литве и до 24 лет прожил в Вильнюсе. Монашеский постриг принял в Свято-Троицкой Сергиевой Лавре, где учился и жил с 2001 по 2015 год. Затем был назначен игуменом новообразованного монастыря на истоке Днепра в Смоленской области. С 2019 года несет послушание в Литве, помогая митрополиту Виленскому и Литовскому Иннокентию в качестве викарного епископа Тракайского.

Осмысляя тему ответственности за решение стать монахом стоит начать от противного. Обратной стороной ответственности является безответственность. У нее бывают разные причины. Одна из них кроется в незнании тех границ, переступать которые нельзя. Человеку может казаться, что он ничего плохого еще не делает, ничего особо греховного не совершает, а на самом деле он уже «навис над пропастью»: еще один небольшой, но неверный шаг и он погибнет.

Другая причина состоит в формальном подходе к своему положению того, кто принимает постриг: когда монашествующий не руководствуется необходимыми нормами, содержащимися в Священном Писании и Священном Предании, которые необходимы для совершенствования себя в добродетелях. Эта причина берет начало в неспособности или нежелании человека признать свои ошибки и положить путь к исправлению. Такой человек, по сути, отвергает покаяние, которое и является основой монашеской жизни.

Хотелось бы обратить внимание, что монашествующий несет ответственность за каждый прожитый день, за свое духовное устроение, слова и тот пример, какой он подает в своей жизни:

- перед Богом, так как даст ответ перед Ним после смерти, в том числе и за произнесенные обеты, как это сказано в чинопоследовании пострига;

- перед своей душой, ведь от того, как мы прожили свою жизнь, будет зависеть то, чем будет жить душа после смерти;

- перед своими родными – живыми и усопшими, которые нуждаются в сугубой молитве как об упокоении, так и о здравии со стороны своих монашествующих родственников;

- перед братией монастыря, особенно младшей, которая смотрит на пример старших. Исполнение монастырского устава является общим деланием всех монахов, живущих в одном монастыре, где успех общего дела зависит от усилий каждого;

- перед прихожанами и паломниками в случае несения послушания на приходе. Ведь монашествующие исполняют роль живого примера жизни по Евангелию и его заповедям, часто бывают духовными ориентирами для людей, живущих в миру, примером духовного мышления духовного и духовного взгляда на происходящее вокруг;

- перед учащимися духовных школ, если монашествующий несет послушание в духовном училище, семинарии или академии. Личный положительный или отрицательный пример монашествующего влияет на выбор жизненного пути учащихся духовных школ и налагает на него ответственность за это.

Значительную часть своей жизни я провел в Троице-Сергиевой лавре, где мне приходилось быть свидетелем достойного несения монашеского подвига, поэтому, говоря о монашеской ответственности, мне хотелось бы вспомнить тех отцов, с которыми я повстречался там.

Архимандрит Феодор (Андрющенко) (1928-2012 г.) долгое время был старейшим насельником Свято-Троицкой Сергиевой Лавры. В 1946 году он поступил в Богословский институт, позже переведенный в Троице Сергиеву Лавру, где учился на одном курсе с будущими духовниками Лавры архимандритом Тихоном (Агриковым) и архимандритом Кириллом (Павловым). Мне довелось застать живым этого высокодуховного человека. В его келии по давней монашеской традиции висели «постригальный» крест и свеча, которые напоминали отцу Феодору о той ответственности, которую он нес. Еще на стене его келии висело несколько листов ватмана, на которых аккуратно, от руки, было написано полное чинопоследование монашеского пострига, а также изречения святых отцов, напоминавшие о монашеской ответственности. Также хотелось бы отметить ту ответственность, которую отец Феодор чувствовал перед простыми паломниками. Он регулярно посылал и меня в том числе в церковную лавку купить маленькие Евангелия и молитвословы, чтобы раздавать их посещающим Лавру. Он и молился о них, и деятельно помогал.

Более известный всем друг и одноклассник архимандрита Феодора, долгое время исполнявший послушание духовника Свято-Троицкой Сергиевой Лавры, архимандрит Кирилл (Павлов) (1919-2017), которого мне тоже довелось застать еще живым. Он поражал своей любовью к братии и тем чувством ответственности, с которыми он нес свое послушание духовника, окормляя как паломников, так и братию Лавры. Думаю, отец Кирилл имел достаточно дерзновения у Господа, чтобы испросить у Него возможность уйти из этой жизни раньше, ведь последние 10 лет он очень сильно болел, был прикован к постели. Но понимая, что нужен братии, он смиренно нес свои физические немощи. И, действительно, он был большим духовным утешением для братии, даже в таком неподвижном состоянии. Его живой пример очень и очень многих насельников Лавры привел в монастырь даже после простой беседы с ним. И это не потому, что он призывал их к монашеской жизни. Просто посмотрев на него, люди хотели стать такими же, как он. Таково было влияние его личности.

Еще у одного из старейших насельников Лавры – правда, менее известного - я сподобился быть келейником. Речь о схиигумене Пафнутии (1927-2005). Он поступил в Лавру в 1954 году. Рассказывал о том, какое у него было сильное желание поступить в монастырь и какую он испытывал огромную любовь ко Христу. Его уронили в детстве, он хромал. Для того, чтобы наместник взял его в Лавру, он спрятал палку под ступенями Трапезного храма и подбежал к наместнику за благословением поступить в монастырь. Очень долго, добросовестно он нес трудное послушание просфорника в Лавре. Отец Пафнутий также очень ответственно нес свое молитвенное послушание схимника. Он очень плохо видел – у него были глаукома и катаракта – и часто слушал радио. Один послушник спросил у него: «Батюшка, зачем вы слушаете радио? Вы бы лучше помолились или сделали что-то другое, более благочестивое». А отец Пафнутий ответил, что люди в свое время не слушали радио, не интересовались тем, что происходит, а потом пришла безбожная советская власть и принесла им много бед. Позже я понял, что он слушал радио, чтобы понять, у кого какие в мире проблемы, чтобы потом за этих людей помолиться.

Хотелось бы вспомнить и протоиерея Николая (Гурьянова) (1909-2002) с острова Залит, который не был монахом, но жил по-монашески. Его любовь к людям была великой. Я сподобился тоже увидеть его живым, и могу засвидетельствовать, что он многих сподвиг быть христианами не только на словах, но и на деле. Именно он дал мне благословение на учебу в Духовной Семинарии.

Упомяну еще схиигумению Варвару Пюхтицкую (1930-2011), ее особый, очень «системный» подход к воспитанию сестер и любовь к паломникам. Она научила сестер Пюхтицкого монастыря с большой любовью принимать всех, кто приходил к ним в монастырь. Кроме того, она создала систему воспитания, «возрастания» сестер, и мы знаем, что из этого монастыря вышло много игумений других монастырей Русской Православной Церкви.

Очень схожие качества были и у архимандрита Венедикта (1939-2018), наместника Оптиной пустыни с 1991 года. Этот монастырь известен тем, что он очень большой: число братии насчитывает около двухста человек. И конечно, один игумен не может каждому уделить внимание в такой большой монашеской семье. Но меня поразил очень ответственный подход отца-архимандрита: он назначил десять духовников, которые были ответственны за какое-то количество братии, к примеру, за 20 человек. Эти духовники приходили к нему и отчитывались, как они «ведут» порученную им для духовного окормления братию. В итоге отец Венидикт как игумен нес ответственность и контролировал достаточно большой монастырь.

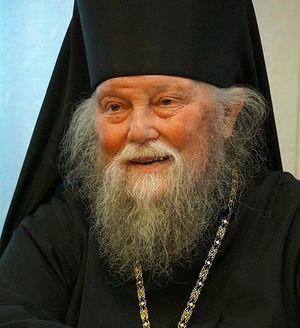

Несколько слов о моем духовнике архимандрите Варфоломее (Калугине) (1934), который и в настоящее время несет послушание духовника в Троице-Сергиевой Лавре. Когда бы кто ни обратился к нему за Исповедью, даже в неурочное время, он никогда не отказывает, понимая: если брат обратился, значит, ему это нужно именно сейчас. Мне он всегда говорил: «Не святым надо стремиться быть, а кающимся грешником».

Также вспоминается Патриарх Алексий Второй (Ридигер) (1929-2008), который приезжал в Лавру, когда я там был насельником и отвечал за торговые лавки, в том числе и за книжную. Казалось бы, у Патриарха много забот, но я помню, с какой ответственностью он осмотрел открывающуюся книжную лавку. Он неспешно прошелся по ней, зашел в каждый угол, осмотрел все чрезвычайно внимательно и затем дал конкретные советы, какие книги и газеты нужно добавить, а какие убрать. Это тоже пример большой ответственности человека, несущего высокое послушание.

Завершить свои размышления я бы хотел примером преподобного Амвросия Оптинского, моего небесного покровителя, который, лежа на одре болезни, многое сделал для обители и паломников. На частый вопрос, который ему задавали: «Как жить?», он отвечал: «Жить – не тужить, никому не досаждать, никого не осуждать и всем мое почтение». Аминь и Богу слава!

На снимках: архимандрит Венедикт, наместник Оптиной пустыни; схиигумения Варвара Пюхтицкая; протоиерей Николай Гурьянов; архимандрит Феодор (Андрющенко); епископ Тракайский Амвросий в сане иеродиакона в Троице-Сергиевой Лавре, октябрь 2009 г.

В основу статьи лег доклад епископа Тракайского Амвросия «Монашеская ответственность за принятое решение стать монахом», сделанный им в сентябре 2022 года на ежегодной монашеской конференции Польской Православной Церкви в Покровском монастыре г. Турковицы.