Михновские иконы из разрушенной часовни

Статья, опубликованная в декабрьском номере газеты "Православная Литва".

Все, кому довелось бывать в Михново, помнят, что основное помещение церкви в усадьбе очень маленькое, и во время литургии молящимся людям приходится тесниться в примыкающем помещении. Этот притвор соединяет церковь с колокольней, прежде стоявшей изолированно. Оба эти строения объединили уже при отце Понтии Рупышеве, с целью увеличить вместимость храма, когда стала разрастаться Михновская община. Ведь изначально этот небольшой деревянный храм был задуман как домовая церковь.

Он был возведен по желанию владелицы имения Анастасии Дементьевны Корецкой в память об умерших близких: муже и двух дочерях, на что ей удалось получить благословение старцев Оптинской пустыни, куда она совершила паломничество в начале 1915 года. Оптинские монахи прозорливо благословили Корецкую возвести храм больших размеров, но она поступила по-своему. Впрочем, строительство пришлось на военное время (оно началось в 1915 г. и, по некоторым данным, было полностью завершено к 1917 г.), так что остается только удивляться тому, что при таких обстоятельствах вообще был осуществлен этот архитектурный проект.

Сейчас помещение притвора выглядит как галерея икон. Здесь мы видим плотно развешенные по стенам в несколько рядов, произведения религиозной живописи, различные по стилю и художественному уровню, которые имеют самое разное происхождение. Вероятно, большинство их них – дарения общине.

В основном же помещении церкви, где находится алтарная часть, выделяется ряд добротных по исполнению старинных икон значительного размера. Все они по стилю, технологии и формату объединяются в один цикл, который включает в себя 15 единиц. Вдоль стен размещены шесть очень больших икон: их размер составляет 270 x 120 см. На них представлены следующие образы: Святитель Николай; Виленские мученики Антоний, Иоанн и Евстафий; Св. благоверный князь Александр Невский; Архистратиг Михаил; Св. Благоверные князья Борис и Глеб; Св. вмч. Георгий. Еще одна икона такого же формата с изображением Спасителя находится в алтаре, но хорошо просматривается при открытых Царских вратах. Все эти образы написаны маслом на металлических досках полуциркульным завершением. Фигуры святых изображены в рост на золоченом фоне с гравировкой под мозаику и выполнены в академической манере письма, характерной для иконописи второй половины XIX века.

Тот же стиль присущ и остальным иконам из этого ряда, они также имеют полукруглое завершение и такой же фон, но написаны на другой основе, весьма своеобразной: как сообщается в источниках – на лаве от Везувия. Те, кто держал эти иконы в руках, подтверждают, что основа их каменная. Данные иконы, а их всего 8, имеют меньший формат, но тоже весьма внушительный: 130 x 54 см., и фигуры святых на них изображены сидящими. Четыре из этих икон размещаются по стенам церкви, это образы св. равноапостольного князя Владимира; св. равноапостольной княгини Ольги; преп. Евфросинии Полоцкой и св. благоверного князя Давмонта.

Еще четыре иконы фактически включены в иконостас. На них изображены: сщмч. Макарий митрополит Киевский и свт. Димитрий Ростовский (с левой стороны); а с правой стороны мы видим образы прп. Феодосия Печерского с развернутым свитком в руках и прп. Антония Печерского, который держит икону Успения Богородицы.

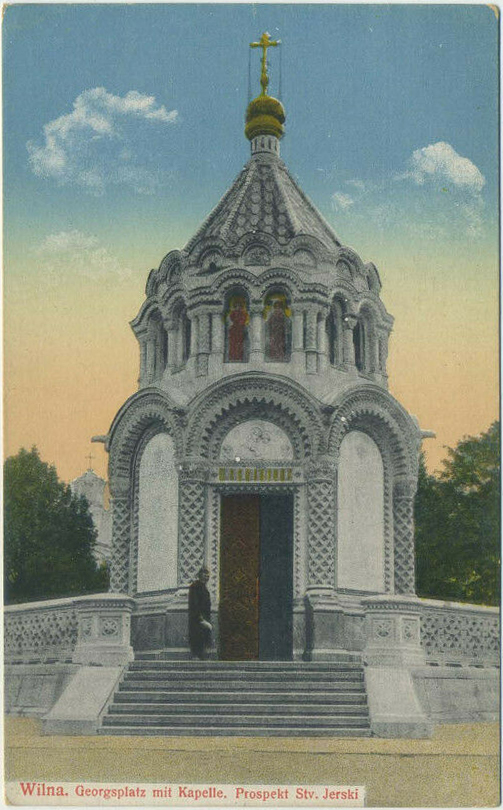

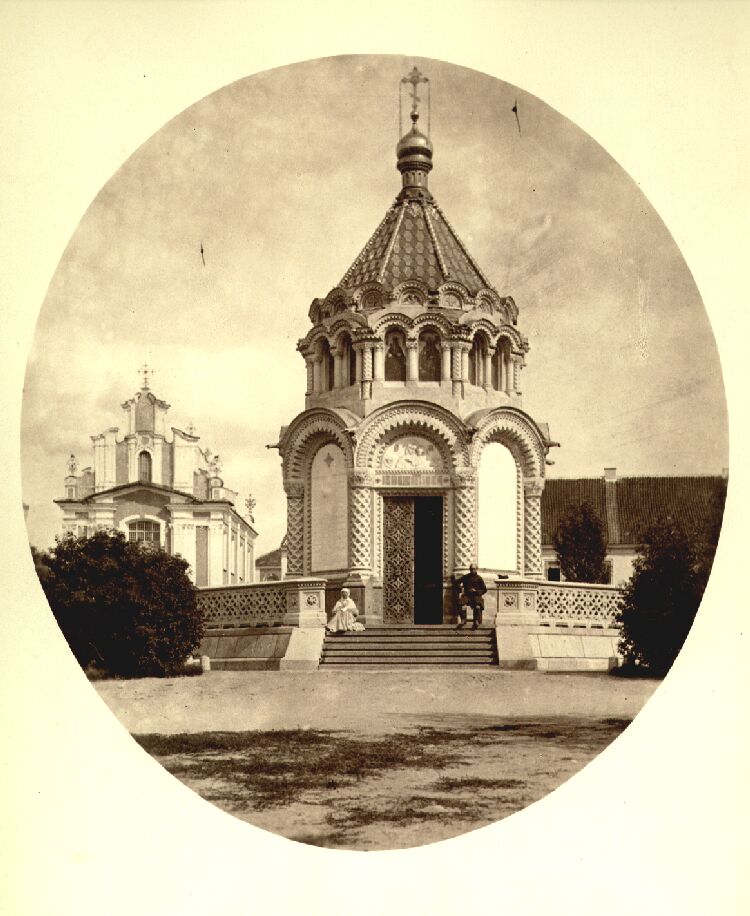

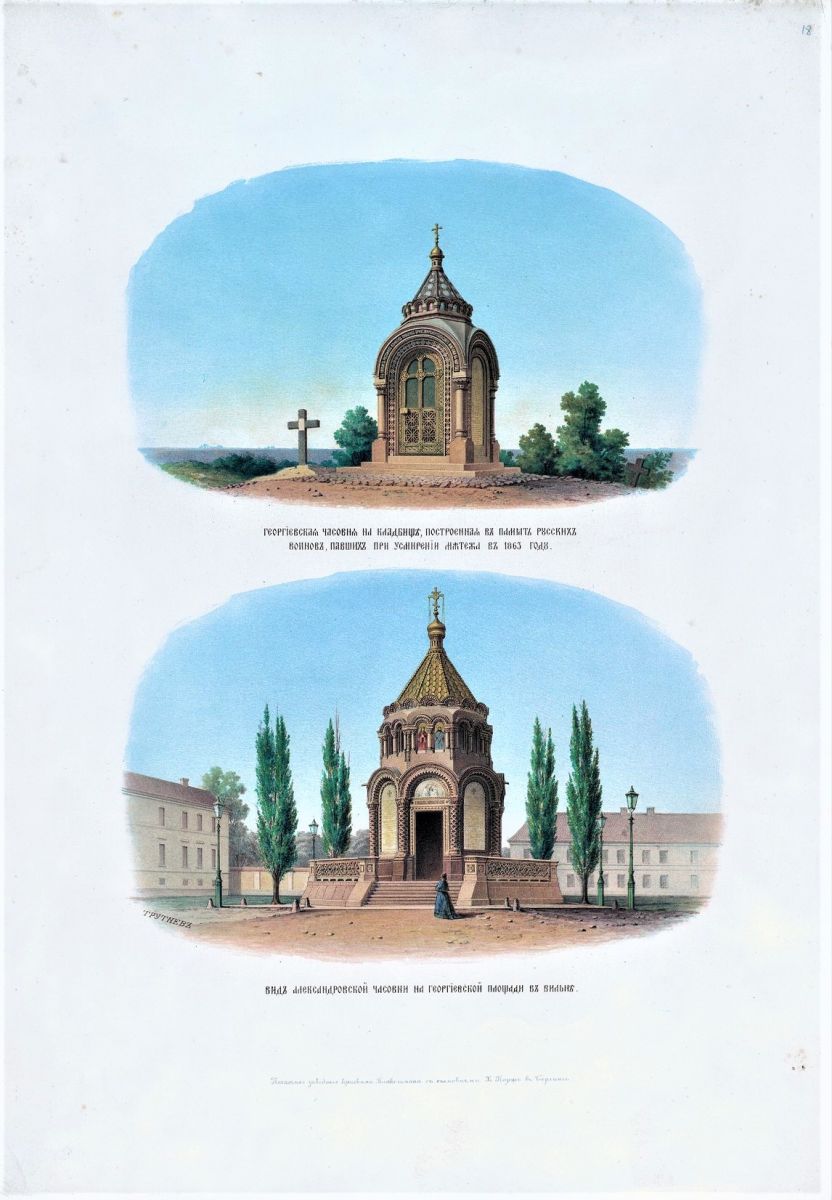

Далее обратимся к истории происхождения этих икон. Местом изначального бытования данных 15-ти икон, ныне находящихся в Скорбященском храме Михново, была несохранившаяся Александро-Невская часовня, построенная в 1863-1865 гг. в центре Вильны на Георгиевской площади. Часовня имела мемориальное назначение и была поставлена в воспоминание о погибших воинах при усмирении польского восстания 1963 г. Авторами проекта постройки стали два академика архитектуры: петербургский архитектор Александр Резанов и вильнюсский архитектор Николай Чагин.

Это была центрическая в плане восьмигранная постройка, каждая грань которой имела полуциркульное завершение. Снаружи часовни по периметру стен в глубокие ниши были вмонтированы плиты из белого мрамора (высотой 3 метра и шириной 1,5 метра), они содержали списки погибших офицеров и солдат, всего 417 имен, написанных золотыми буквами. Внутри часовни (аналогично размещению наружных мемориальных плит) на стенах-гранях были установлены 7 икон, написанных на металлических листах. Образ Спасителя располагался в центре, прямо напротив входа.

Во втором ярусе часовни, по сути, представляющим собой барабан купола, ритм углубленных ниш меняется: здесь они расположены парами в каждой грани по принципу романского двойного полуциркульного окна. Причем в нишах четырех граней (с чередованием через одну) снаружи церкви были помещены иконы (по паре в каждой из четырех граней, таким образом, всего 8 икон), в других же гранях были вставлены окна, обеспечивающие дневной свет в помещении.

Известно, что все иконы для Александро-Невской часовни были написаны академиком живописи Василием Васильевичем Васильевым (1827-1894). Работы этого художника, целиком посвятившего себя церковному искусству, высоко оценивались современниками, неоднократно печатались в журнале "Всемирная иллюстрация". Религиозная живопись Васильева сочетала реалистичность академической школы живописи со строгостью византийской традиции.

Что мы знаем об этом мастере? Художник происходил из семьи крепостных крестьян Костромской губернии (село Ивашково). В десятилетнем возрасте был отдан на обучение в иконописную мастерскую в Петербурге. В 1847–1851 годах обучался в Императорской академии художеств в качестве вольноприходящего ученика. После окончания Академии художеств получил звание неклассного художника по исторической и портретной живописи. Звания академика (Императорской академии художеств) "по живописи в византийском стиле" Васильев был удостоен в 1858 г. за икону "Божия Матерь с предвечным Младенцем".

Как уже было отмечено, Васильев занимался исключительно религиозной живописью: писал иконы и фрески в храмах. Известно, что он выполнял заказы на стенные росписи для церквей Москвы, Санкт-Петербурга и его окрестностей, а также для православных храмов в Ницце (1850), Варшаве (1853), Флоренции (1853).

В 1861 году Василий Васильев писал иконы для Царского иконостаса Успенского собора Почаевской Лавры, иконостас был выполнен по заказу Александра II в память посещения им Лавры в 1859 году, отсюда и название его – Царский. А два года спустя Васильев получает заказ на иконы для Александро-Невской часовни в Вильне, воздвигнутой также по повелению Александра II.

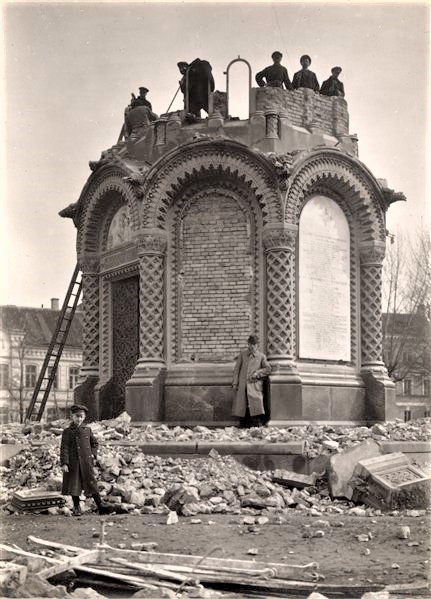

Часовню, к сожалению, ждала печальная участь. Не всеми она воспринималась как дань памяти погибшим солдатам, кто-то видел в ней ненавистный памятник подавления восстания. Первая попытка уничтожить часовню была предпринята 3-го марта 1904 г.: когда неустановленные лица пытались взорвать строение, правда, в тот раз большого урона зданию не было нанесено, и вскоре часовня была отреставрирована на собранные пожертвования.

Но, злоумышленники дождались своего дня. После смены власти (предположительно в 1919 году) часовня все-таки была разрушена. Как видно на старой фотографии, запечатлевшей момент сноса часовни, ее не взорвали, а разобрали, сохранив иконы и даже мемориальные плиты с именами павших солдат - они были переданы в Пречистинский собор. А иконы по просьбе Анастасии Корецкой переместили в михновскую домовую церковь. И, как мы можем судить по старым фотографиям, монументальный масштаб икон, соразмерный значительной высоте церкви с большими светлыми окнами наверху, придавали интерьеру Скорбященского храма, несмотря на его маленькую площадь, вид просторного помещения.

А место, где стояла часовня, продолжало сохранять мистическую притягательность: оно никогда не пустовало, и по-прежнему здесь продолжали воздвигать памятники, свидетельствовавшие о политических переменах в истории Литвы. После присоединения Вильнюсского края к Польше Георгиевская площадь стала носить имя польской писательницы Элизы Ожешко, и в ее честь на месте разрушенной часовни был сооружён фонтан-памятник. По окончании Второй мировой войны фонтан демонтировали, и на том месте, где стояла часовня, был захоронен генерал Черняховский, и площадь стала носить его имя. В 1950 году здесь установили памятник полководцу работы скульптора Томского. Но и этот монумент после распада Советского Союза также демонтировали, а прах Черняховского был перевезен в Москву и перезахоронен на Новодевичьем кладбище.

В 1989 году площадь Черняховского была переименована в площадь Савивальдибес, в 2007 году ее название снова сменилось, на этот раз она получила имя Винцаса Кудирки, и через два года на месте бывшей часовни появился памятник автору литовского гимна (скульптор Арунас Сакалаускас), торжественно открытый 5 июля 2009 г.

Маргарита Артамонова

искусствовед